「私の首を取って手柄にせよ」

真田信繁が「私の首を取って手柄にせよ」と叫び、敵方の雑兵に殺されてしまったのは「大阪 冬の陣」の最終段階でのことです。

『『徳川家はワシが退けた』…なぜ真田丸(幸村)の父「真田昌幸」は味方から嫌われたのか?!』のコラムでも書きましたが、父・昌幸が亡くなった後も信繁の幽閉生活はつづきました。

豊臣方から舞い込んだ手紙

捕囚生活は約14年間に及び、信繁は48歳になっていました。

親族にあてた本人の手紙などによると彼は頭髪もヒゲも白髪交じり、薄くなって歯も抜け落ちていたとのことです。

生きながらにして死人のようになっていた信繁ですが、突如、「復活」することになりました。

大坂夏の陣図屏風(黒田屏風)

徳川家との最終決戦となる「大阪の陣」を前に、豊臣方から自分たちに味方してくれたら、破格の褒賞金を与えるなどという手紙が一説に舞い込んだからともいわれます。

徳川方による監視の目をかいくぐって九度山を抜け出した信繁は、大坂城に入ることに成功したのでした。

死んでいるのか、生きているのかもわからないような余生を過ごすより、武将として華々しい最後を遂げる場所を信繁は得ようとしていたように思われます。

徳川方は、真田信繁を味方に引きいれようと、信繁に叔父にあたる真田信尹を使者にしましたが、「高野山では乞食同然の暮らしだったが(略)、今は軍事要塞・真田丸の責任者となった。私が武士として再起できるきっかけをつくってくれた豊臣秀頼公を裏切ることはできない」とキッパリ断ったという逸話も残されています。

突き詰めれば、カネの問題ではなく、「とにかく徳川に一矢報いるぞ」との一念なのでしょう。

要塞「真田丸」の建築が快進撃の契機に

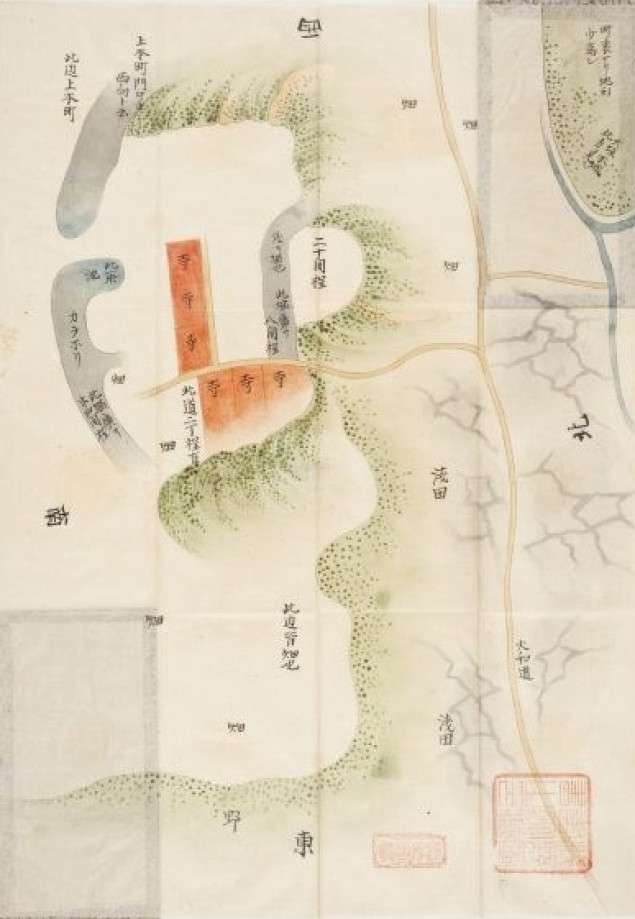

『諸国古城之図』摂津 真田丸(広島市立中央図書館)蔵

意外かもしれませんが「大阪の陣」がはじまるまでの信繁には、天才的な武将だった父・昌幸の影に隠れ、単独での武功はほとんどありませんでした。

そんな彼が突如、武将としての才能を発揮しはじめたのが、大坂城の南側を守る要塞「真田丸」の建築でした。

真田丸の存在は、徳川方を大いに苦しめますが、大阪夏の陣終了後、「棄却」させられてしまいます。

ようするに、壊されてしまったということですね。

その後の真田信繁については省きますが、彼が諦めることはありませんでした。

「大阪冬の陣」の最終段階では、徳川家康の首ひとつを狙って攻撃を繰り返すという常識はずれの行為にでます。

このとき信繁が率いていたのは3500名ほどの兵のみ。

徳川家康のいる本陣を守っていた松平忠直は、13000人もの兵を引き連れていました。

ずいぶんとムチャな突撃です。

しかし、松平隊のスキを付いての攻撃は三度にも及びました。

大混乱の中で家康に迫る瞬間もあったようですが、天が信繁に味方することはありませんでした。

さすがの信繁も負傷、逃走。現在の大阪・天王寺界隈の安居神社境内で休んでいるところを敵兵に発見され、「私の首を取って手柄にせよ」といって殺されてしまったとも言います。

信繁が晩年に送った手紙の中に次のような一文があります。

「さだめなき浮世にて候へ者、一日先は知らざる事、我々事などは浮世にあるものとは、おぼしめし候まじく候」

……意訳すれば、この世は無常であり、一日先のことはわからない。

私(信繁)のことも、生きているかどうかなどは思わないでください……

ということで、すでにこの頃から「覚悟」を信繁はしていたようですね。

余談ですが、「大阪の陣」の最中においても、信繁はかつて手紙に書いていたとおり、四十代後半にして老人のような姿を隠そうともせず、赤備えの鎧をまとって出陣していたようです。

よけいに「老い」が目立つ装いのようにも思えます。

後世の創作物では、真田信繁=赤備えというのがトレードークになってしまっているのですが、実際の赤備えの鎧は用意にカネも時間もかかるシロモノです。

信繁や真田隊が赤備えの鎧を本当にまとっていたかどうかは、鎧の現物が実は存在しておらず、真相はわからないというしかありません。

戦場をかいくぐった彼らの姿が返り血をあびて真っ赤に見えた……というのが真相かもしれませんね。

彼らの命知らずの突撃のエピソード、そして自分の老いを隠そうともしなかった信繁の姿は他の武将たちに衝撃を与えました。

有名な武将ならば、ハレの舞台である戦場には少しでも若く、きれいに見られるよう、お化粧してでも現れるのが通例でしたからね。

真田信繁(上田市立博物館所蔵)

こうして徳川に仇なした者にもかかわらず、また実際の信繁の姿を見ることがなかった武将たちの間にすら、「日本一の兵(ひのもといちのつわもの)」として、真田信繁は「伝説」になっていったのです。