本記事は無痛分娩が広まった本当の理由 19世紀世界の覇者「ヴィクトリア女王」【前編】に続く後編記事です。

偶然ロンドンに留学していた夏目漱石は…

女王の死を、あの夏目漱石は留学先のロンドンで知りました。

庶民たちが「20世紀はちょっと不吉な始まり方をした」などと喋っているのを日記に書いています(1901年1月23日の日記。原文は英語)。

ロンドンの街中が喪に服しているので、外国人の漱石も黒いネクタイをわざわざ買って身につけて弔意を示したそうです。

一方、当時の人々の娯楽用のイベントなどもことさらに取りやめになることはなく、クラシックのコンサートなども事前に発表されたプログラムどおりに行われました。

何の告知もなく、国民的作曲家のヘンデル(生まれはドイツですが活躍したのはイギリス)の作曲した通称『Dead March』が、コンサートの冒頭に演奏されたと漱石は書いています(正確にはFuneral March from Saul Oratorio HWV53)。

これはヘンデルの『サウル』という宗教曲の中の一曲で、演奏時間は3分〜4分程度です。

現代日本では、クラシックファンでもあまり知らない曲かもしれません。

しかし、当時のロンドンのコンサート会場では聴衆全員がこのメロディが流れると椅子から立ち上がってこれを聴き、女王の死を悼んだそうです。

ちなみにヴィクトリア女王は、夫・アルバート公と共にピアノを奏でたりするなど、クラシック音楽を愛していましたが、「退屈」なヘンデルはお好きではなかったと噂されています。

葬儀場はあのロイヤルウェディングの会場?!

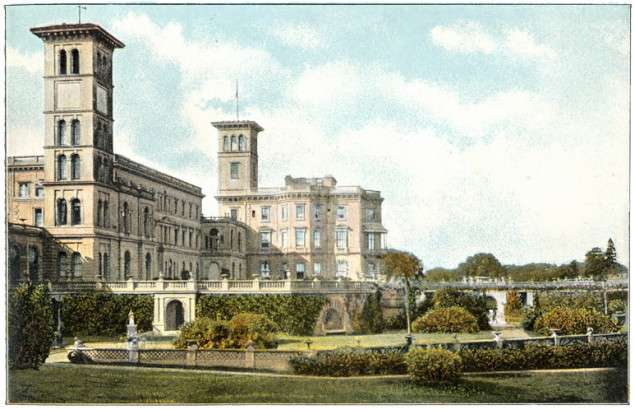

アルバート公の設計だった離宮の「オズボーン・ハウス」で、ヴィクトリア女王は亡くなっており、そこで彼女の死を悼むミサが行われました。

ヴィクトリア女王の崩御から6日後のことです。

これが身内のお葬式にあたります。

現代人が「私のお葬式ではこの曲を流して」と遺言するのと同じ感覚で、女王の選曲した曲を順番通り、皇太子のエドワード7世は演奏させました。

ここにヘンデルの曲は一曲も選ばれておらず、彼女が生きた19世紀の作曲家の作品ばかりでした。

現代でも有名な作曲家の作品はあまりありませんが、ヴィクトリア女王が好んでいた19世紀フランスの作曲家・グノーの曲が演奏されているのは面白いことです。

また身内だけのミサとは別に、ヴィクトリア女王の国葬はイギリス王家の居城であるウィンザー城のセント・ジョージ礼拝堂で行われました。

最近では、ハリー王子とメーガン妃のロイヤルウェディングの会場というと通りがいいかもしれません。

歴史エッセイスト・作家 堀江 宏樹

余談ですが、メーガン妃が貴族出身でなく、白人でもないため、一部では批判の声が上がったようですが、ヴィクトリア女王は肌の色、つまり人種で差別をしないことを信条としていました。

夏目漱石も見学した一般向け葬列

さて国葬にさきがけ、国民がヴィクトリアに最後のお別れをする機会がありました。

葬列です。女王の遺体が安置されていた例のオズボーン・ハウスから、ロンドン近郊のウィンザー城にヴィクトリアの棺は移されています。

この時の葬列は公開するが、棺に入った自分の遺体を弔問の人々の目に晒すことだけは、ヴィクトリア女王の強い意向で取りやめになりました。

また、この時の女王の葬列を夏目漱石は人混みに混じって見学しています。

ウィンザー城のセント・ジョージ礼拝堂での国葬で演奏された音楽の中では、ヘンデルの通称『Dead March』は選ばれていませんでした。

かわりにヴィクトリア女王が大ファンだったベートーヴェンの葬送行進曲(正確にはベートーヴェンの交響曲第三番「英雄」の第2楽章)や、女王お気に入りのグノーの宗教曲が演奏されました。

やはりヘンデルを女王が苦手としていたのは事実だったようです。

没落する大英帝国

ヴィクトリア女王を失った後の大英帝国はゆるやかに没落していきました。

またヨーロッパ中の王室に娘を嫁がせたヴィクトリアですが、彼女の血を引く子や孫たちの間に遺伝性の血友病(血が止まらない病気)が発症、ヨーロッパの王家も衰退の一途をたどりました。

ヴィクトリアの愛娘が嫁いでいたロシア帝国の皇室・ロマノフ家などは、やっとうまれた皇太子に血友病が発症、内側からも自滅していった例だと言えるでしょう。

思えば、ヴィクトリアはイギリスだけでなく、ヨーロッパ全体の王侯貴族の繁栄と没落の岐路に立つ女王でした。

大英帝国の覇権はそれでもその後、第二次世界大戦あたりまではつづきましたが、その後は植民地の独立運動に巻き込まれ、衰退していったのです。

「脳みそが標本になった激レアさん!夏目漱石の最期」